小学高语:“主体—发展”教学范式下的开放性阅读教学

小学高段语文教研组的教学范式是“主体—发展”,主结构:初步感知→理解感悟→研讨运用→迁移积累。教师:激情导入→启发引导→激发思维→课外延伸。学生:主体参与→互动学习→体验内化→自我发展。

“主体—发展”教学范式强调学生的主体地位,自主发展。现代素质教育强调的是信息双向交流,是师生合作,教师的职责是激励学生自主阅读,积极质疑,大胆创新。如何在阅读教学中体现,本学期,我们进行了开放性阅读的研究。

一、教给预习方法,实现开放阅读

我们都知道,预习有助于提高学生的自学能力,有助于提高学生的学习效率,有利于学生知识的拓展延伸,更有利于提高课堂教学效率。学生课前充实的预习,很多教学内容就可以放在课前,在预习中解决,教师课堂上花少量时间检查一下学生的预习情况,就可以抓住重点、难点,有的放矢地进行教学。学生通过预习已掌握的内容教学时一带而过,把更多的时间放在学生课文学习的重点和学生学习的难点上,以学定教,提高课堂效益,顺利进行开放性阅读。

进入中段教学,各位教师教给学生预习方法,如读书三遍,第一遍解决生字词,第二遍了解课文大意,第三遍提出不懂问题。高段增加了对含义深刻句子的简单理解,还要进行背景资料的查找、筛选… …

本次“为明杯”教学大赛中,刘志勇、马晓虹、吴溯凌、陈秋华、储小颖、梁晓娟老师在预习的基础上有学案的设计,做好小初衔接。课堂上,孙敬婕、李迎春、王银莲、戴愉珊、池荣慧、黄丹丹老师也有检查预习体现,为接下来的开放性阅读打下坚实的基础。

二、开放阅读兴趣,满足阅读需求

“需求是行为的动力,兴趣是最好的老师”,对阅读有兴趣,就为学生持续阅读和提高阅读能力提供了内因条件,形成强烈的学习动机,因而教师需要根据课文的特点,学生的身心发展规律,让现代的教学媒体进入学生的阅读课堂,开放学生阅读学习的兴趣点。

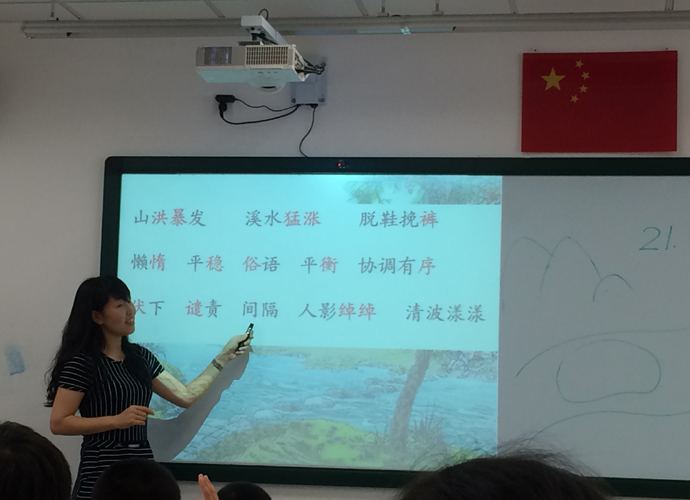

储小颖、黄丹丹老师同课异构的《搭石》是一篇文质兼美的写景抒情散文,利用多媒体展示乡村的美丽景点,让学生有如置身在画中游玩,学生在阅读学习中真正获得探究的乐趣、认识的乐趣、审美的乐趣、创新的乐趣、积极向上的乐趣,并将这些东西转化为学习的动机。学生在轻松的氛围中保持一份愉悦、健康的心态,并主动地获取知识和技能。

戴愉珊老师在教授《去年的树》时,学生找出鸟儿和树四次对话后,让学生直接从对话练习、分角色朗读中,一次又一次地体验情感的波动,感悟小鸟与小树的依依惜别、小鸟对小树的苦苦找寻、小鸟于小树的念念不忘。灵活、简洁、实用的教学方式。清晰、有序的教学过程,让课堂更有趣。

三、开放阅读空间, 体现主体地位

美国心理学家罗杰斯认为:要想培养学生的创造力,必须要形成发展学生的 “心理自由”,因为创造性活动从本质上讲就是与众不同,有创造力的人在心理上必须有“自由”,自由能使人的潜能得到最大发挥。所以在阅读教学中师生应当建立一种平等、民主、亲切、和谐的关系,确立学生的主体地位,开放阅读空间,学生自由地学、思、疑、问,在开放性的课堂上敢说敢想,潜能得到最大发挥,这样和谐、活泼气氛有助于学生的创新意识得到发展。

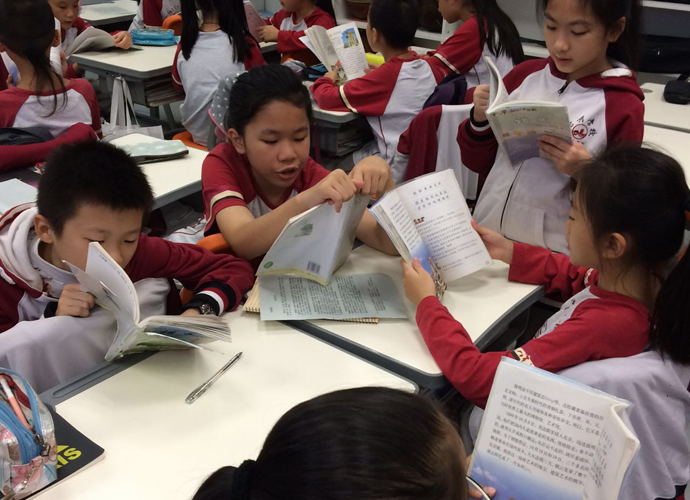

王银莲老师的《慈母情深》一课,让学生默读文段,用“——”划出感受最深的语句,圈划重点字词,在书旁空白处写出体会,并练习感情地朗读。这样让学生在阅读圈划字词、写点评,旨在教给学生边读边悟的读书方法,随时记下思维灵感的火花。然后,给学生充分读书、感悟、小组讨论、大组交流的时间,使他们自主参与学习。小组讨论,学生在交流中碰撞出思维的火花,在切磋中激发出创新灵感,他们成了学习的主人。

马晓虹老师的《长征》一课以人为本,还课堂于学生。教给学生“明诗意 查资料 品诗句 悟精神 ”的学习方法,教师陪伴学生在情境中体验,引导学生抓住语言文字谈体会、细分析、感情读。不仅体会情感,而且掌握文中表达的情感方式,同时也培养了学生良好的读书习惯。这样,把教师主导作用充分体现在学生主体作用的发挥上,使学生学得自在,学得轻松。

教师是学生的学习伙伴,让学生感到自己是一个发现者,研究者,探索者。给学生提供富足的表达时机。

四、开放阅读质疑,培养阅读能力

“质疑”是学生在对教材深层次理解和探究基础上的一种求真、求异的思维过程,它蕴含着学生可贵的创新意识,也是学生自主学习精神的提升和外露,教师需指导学生学会思维、开放学习思维的质疑点。

刘志勇老师在教授《搭石》一文时,检查过预习后让学生质疑,提出不懂问题。教师梳理后确定了“为什么说是一道亮丽的风景?”这一主要问题。之后引导学生认真读课文,自主探究,把握全文脉络,启发学生抽丝剥笋:和谐美、谦让美、敬老美这样环环相扣,步步蓄势、层层进逼,突出乡亲们的亲密无间的情感。学生感触甚深,自然悟解,印入心中。

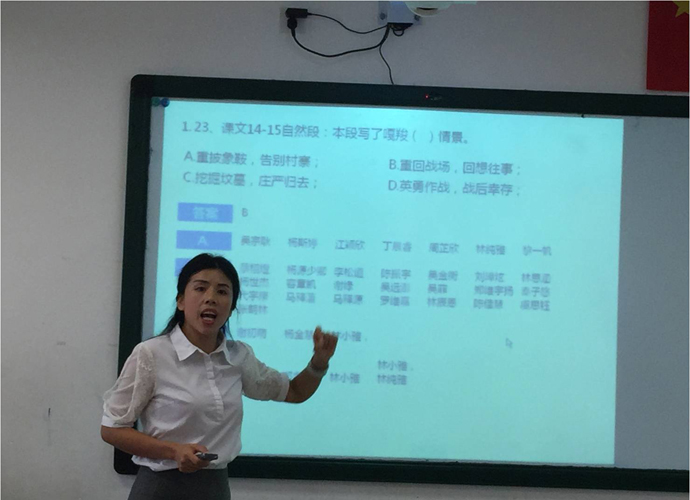

吴溯凌老师的《圆明园的毁灭》这篇课文的教学这一课中,以“主体–发展”教学范式作为课堂环节设计导向,通过小组合作学习来实现。在学习“圆明园宏伟建筑”和学习“圆明园的毁灭”两个环节中,都是以“提出问题——小组合作交流——集体汇报”的方式进行的。通过小组合作学习,部分简单的问题能在小组内消化,文段中的共性难点,辅以播放视频、补充资料、激情朗读等方式,逐一突破,效果显著。

五、开放阅读方式,保证诵读时间

阅读教学的主体是读。因此,语文课上应给学生充分的时间读,尽可能地营造浓烈的朗读氛围,促使每个学生的个性充分发展。

看梁晓娟老师的板块设计:吟绝之弦——析绝之因——颂绝之情。在这三大板块中,又有诸如“一读字正腔圆,二读通顺流畅,三读节奏分明”等这样小的板块,而且所有板块都紧紧围绕一条主线,即:把伯牙绝弦当成一个经典来细细品读。这些板块着眼于学生的活动,着眼于朗读的训练,整合学习内容,最后明知音的出处,颂绝之情,真是绝了!

陈秋华老师在执教《最后一头战象》一文时,也采用了板块教学,她设计了“快速读文,认识嘎羧——深入读文,走进嘎羧——整体读文,总结写法。”三读教学环节,环节环环相扣、流畅自然、一气呵成,如行云流水。陈老师采用让学生试读、范读、领读、男生读、女生读、全班齐读等朗读方式;在“品嘎羧情怀”的板块中,指导学生读出感情。总之读的方式多样,读得有层递性、有层次感。

孙敬婕老师的《钓鱼的启示》一课中,通过师生合作读,引导学生体会“我”的心情变化,读出我的“舍不得”。接着又引导学生读中感悟父亲让“我”放鱼的原因,再联系父亲和“我”对鱼的喜爱,“我”舍不得放鱼,最终放掉大鲈鱼时的沮丧,在读中感悟“实践起来却很难”,难点迎刃而解了。

李迎春老师的《老人与海鸥》,在教学中巧妙设计各种形式的读,有“整体把握文章”的“学生用自己最喜欢的方式读”;有“品读”;结合“自己读句子、师生对读、全班齐读句子”等不同读的方式,来丰富读的形式,强化品的作用,梁老师的三读法,更有层次,使得整节课书声朗朗。

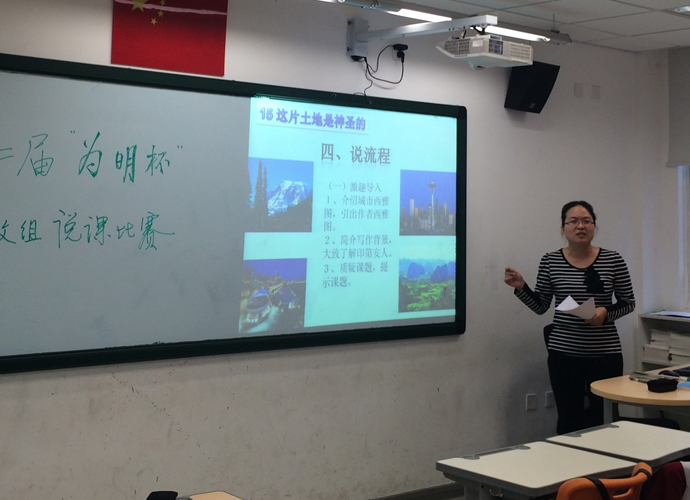

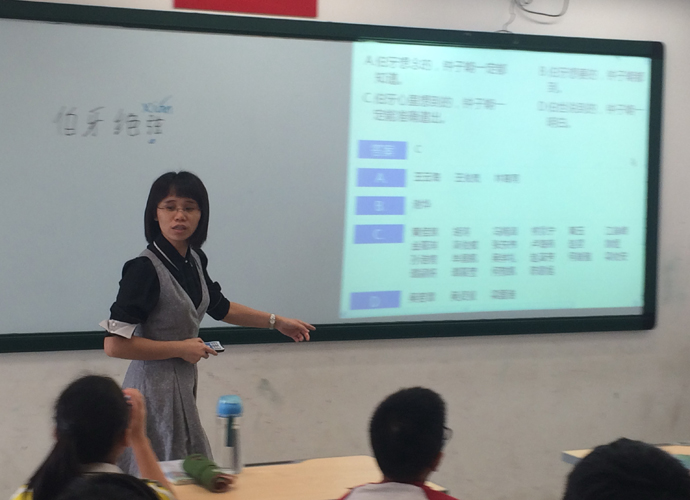

池荣慧老师在教学中,以学生的朗读品味为教学的主线,贯穿整个课堂。“自读、疑读、引读”三个读的环节引导学生自学、互学、评学,实现积累优美句段,理解内容的目标。把学生之间的讨论作为解决疑难的重要手段;用“找最喜爱的句子、品自己最喜欢的句子”的方法让学生自己去发现、去感受文章的美,进而让学生抓关键句,理解含义深刻的句子。《这片土地是神圣的》,这节课是高效的!

各位老师在良好的氛围中,吸引学生融入情境,感受语言的神奇、内容的丰富多彩、内蕴的意味深长,再通过朗读表达出来。不但了解作者说些什么,而且与作者的心灵相通。心到,情共鸣。在不断的练习中熏陶情感,发展智力,增强想象能力和思维能力,促进智慧的生长。

六、开放阅读资源,延伸语言运用

获取信息能力主要指学生在学习课内外知识技能的过程中独立获取知识,发现问题,解决问题的能力,它包括阅读能力、搜集、积累和使用资料的能力。

各位教师在课堂上的教授是为了课外的应用。每节课上,老师们都不忘向学生推荐课外读物,引导学生大量阅读,提高理解、感悟能力。

开放性阅读教学能充分发挥学生主体性和创造性,体现“以人为本”的个性化教学理念,实施开放性阅读教学,不断引导学生理解、认识、探索、发现以及想象的表现的欲望,能激起学生的学习活力,有效地培养学生的创新精神和创新能力。